Herzog Ulrich I. von Württemberg

In aller Munde!

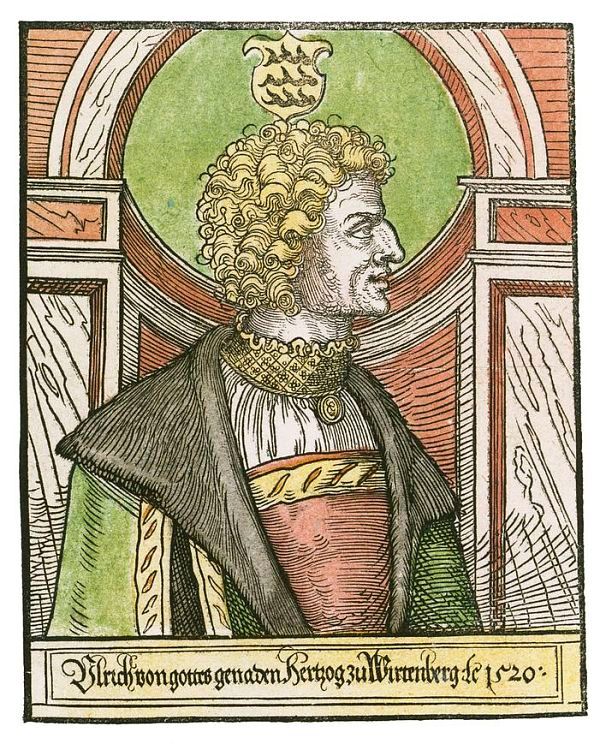

Herzog Ulrich mit den württembergischen Hirschstangen als Herrschaftszeichen seiner Dynastie, gezeichnet während seiner Exilszeit von Erhard Schön. © gemeinfrei.

Operationszentrum und Stützpunkt des vertriebenen Herzogs: Der Hohentwiel, Aquarell aus dem Jahr 1703. © Bayerische Staatsbibliothek München, HSS Cod.icon. 180 vbf.s.

Vom vertriebenen Tyrannen …

"Als Vater aller Säu" beschreibt der Esslinger Chronist Dionysius Dreytwein wenig schmeichelhaft Herzog Ulrich von Württemberg. Als "geliebter Tyrann" zählt der Landesherr zu einer der umstrittensten Herrscherpersönlichkeiten Württembergs. So groß die Abneigung seiner Widersacher Zeit seines Lebens gegen ihn war, so groß scheint die Unterstützung gewesen zu sein, die er durch seine Anhänger erfuhr. Einmal verlor er sein Herzogtum, zweimal versuchte er, erfolglos zurückzukehren. Schon früh begann der Landesherr, eine wachsende Gegnerschaft zu sammeln, die ihn langsam, aber stetig in eine Herrschaftskrise führte. Die Ermordung seines Adeligen Stallmeisters Hans von Hutten im Schönbuch oder die Flucht seiner Ehefrau Sabina aufgrund von Missbrauchsvorwürfen sind nur zwei Beispiele. Das Fass zum Überlaufen brachte die Eroberung der Reichsstadt Reutlingen. Die Folge: In einem Feldzug ging der Schwäbische Bund gegen den "Landfriedensbrecher" vor, wie einige Jahre später gegen die Aufständischen im Bauernkrieg.

Nach seiner Vertreibung warb der Herzog auf der Festung Hohentwiel, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Herzogtum, um Unterstützung für die Rückgewinnung seines Landes. Nachdem sein Zusammenschluss mit den Schwarzwälder, Hegauer und Klettgauer Bauern für seinen zweiten Rückeroberungsversuch nicht zum gewünschten Erfolg führte, trat er in Austausch mit den württembergischen Aufständischen. Diese signalisierten ihm grundsätzlich Treue als rechtmäßigen Landesherrn. Nachdem diese allerdings nahezu das gesamte Herzogtum eingenommen hatten, war sie nicht bereit, die erworbene Verhandlungs- und Machtposition durch den Landesherrn wieder einschränken zu lassen. Eine gegenseitige Vereinbarung kam vor der Böblinger Entscheidungsschlacht nicht mehr zustande. Die Hoffnung auf eine Rückkehr erfüllte sich für Ulrich erst im Jahr 1534. Durch eine Parteinahme für den Landesherrn, die sich auch als Motiv für eine Beteiligung im Aufstand fassen lässt, wird der württembergische Bauernkrieg gleichfalls zu einem Aufstand für den Herzog.

Die Devise "K.(ehr) W.(ieder) G .(lück) M.(it) F.(reuden)" auf dem Portrait des Landesherrn soll auf dessen Rückkehr und Treue zu seinem Herzogtum hindeuten. Sie entstammt einem zeitgenössischen Lied, das Ulrich während seiner Flucht 1519 gesungen haben soll. © Württemberg-Haus Beutelsbach, Foto: Gregor König.

… zum Aufstand für den Herzog?

Warum aber unterstützte man einen Landesherrn, gegen dessen Steuerpolitik sich bereits zehn Jahre zuvor der Aufstand des Armen Konrad erhob? Einen Landesherrn, der geradezu ein Paradebeispiel herrschaftlicher Willkür und Ungerechtigkeit darstellte, gegen die sich die Aufstände richteten? Ulrich war durch seine Abwesenheit eine Projektionsfläche vieler Hoffnungen geworden, die uns heute oft verborgen bleiben. Eine wichtige Bedeutung liegt allerdings in der Rolle der Herrscherdynastie für das Land. Nach Vorstellung der Zeitgenossen war der Herzog durch Geburt untrennbar mit dem Land verbunden und diese Verbindung seit seiner Vertreibung unterbrochen. Eine Unterstützung des Landesherrn im Bauernkrieg, um diese Einheit wiederherzustellen, konnte so Ausdruck eines dynastisches Landesbewusstseins sein.

Wie ein Herzog zum Bauer wird?

Indem er der christlichen Gemeinschaft der Aufständischen beitritt. Nach Verhandlungen mit den Bauern im Hegau wurde ich vom Herzog zu "Bauer Utz". Ich konnte sie davon überzeugen, dass wir uns gegenseitig nützlich sein können. Meine Gegner unken, mir wäre jedes Mittel recht, um mein Land zurückzubekommen. Stimmt! Ob mit herrschaftlichem Stiefel oder dem Bundschuh der Bauern, ist mir gleich, solange ich wieder Herzog bin! Nachdem aber mein Bund mit den Hegauer Bauern nach meiner Niederlage vor Stuttgart zerbrach, muss ich mich nun an die Württemberger halten. Unterstützer im Herzogtum habe ich, aber die Aufständischen zögern dennoch. Ihre führenden Köpfe um den guten Matern Feuerbacher sind schlau. Sie wollen ihre gewonnene Macht nicht verlieren und sie nicht mit ihrem Herzog teilen. Als "Bauer" scheine ich sie noch nicht so recht zu überzeugen − sonderbar… Warten wir ab, wie sich Ihre Lage entwickelt. Ist ihre Not groß genug, werden sie auf ihren Herzog bauen.

Weitere Protagonisten aus der Region:

Thomas Maier