12 Artikel

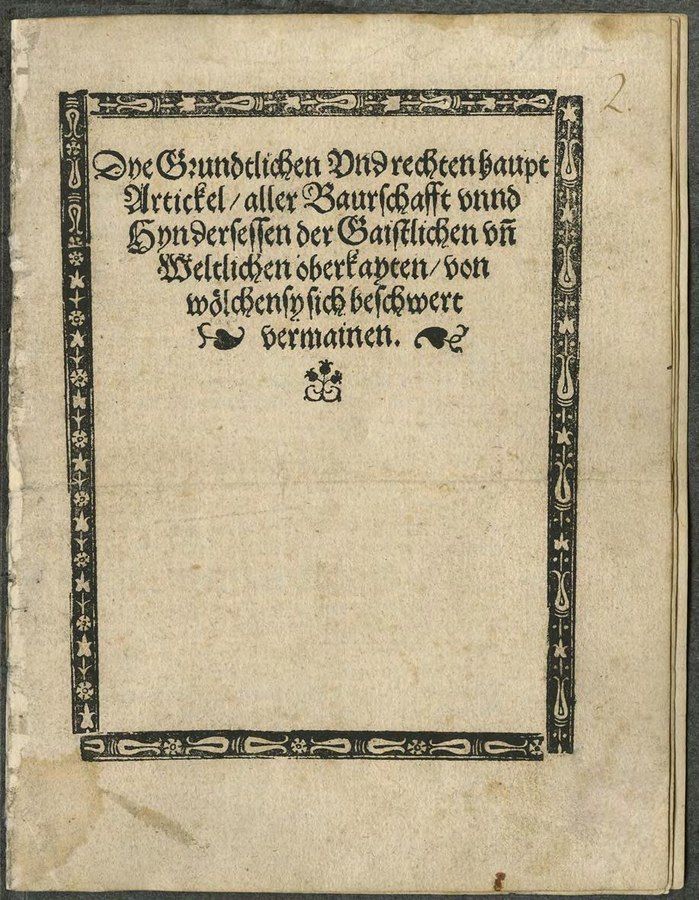

In Memmingen verfasste Beschwerdeschrift, die überregional zu einem verbindenden Manifest der Aufständischen für Freiheit, Gerechtigkeit und Rechtssicherheit wurde. Auch in Württemberg bildet sie die Basisforderungen der Aufständischen. Mit der Abschaffung der Leibeigenschaft, der freien Pfarrerwahl oder aber einem freien Recht auf Jagd und Fischfang fordern die 12 Artikel Freiheiten, die die Macht der Herrschaft eingeschränkt hätten. Mindestens 25. 000 Exemplare wurden in zwei Monaten gedruckt. Grundlage der 12 Artikel bildet die Bibel. Mit knapp 60 Bibelstellen werden ihre Forderungen konkret belegt. Das göttliche Wort und das damit geforderte göttliche Recht wurden zum "Code" des Aufstandes. In den Augen der Aufständischen rechtfertigte er den Widerstand und machte ihn gerecht.

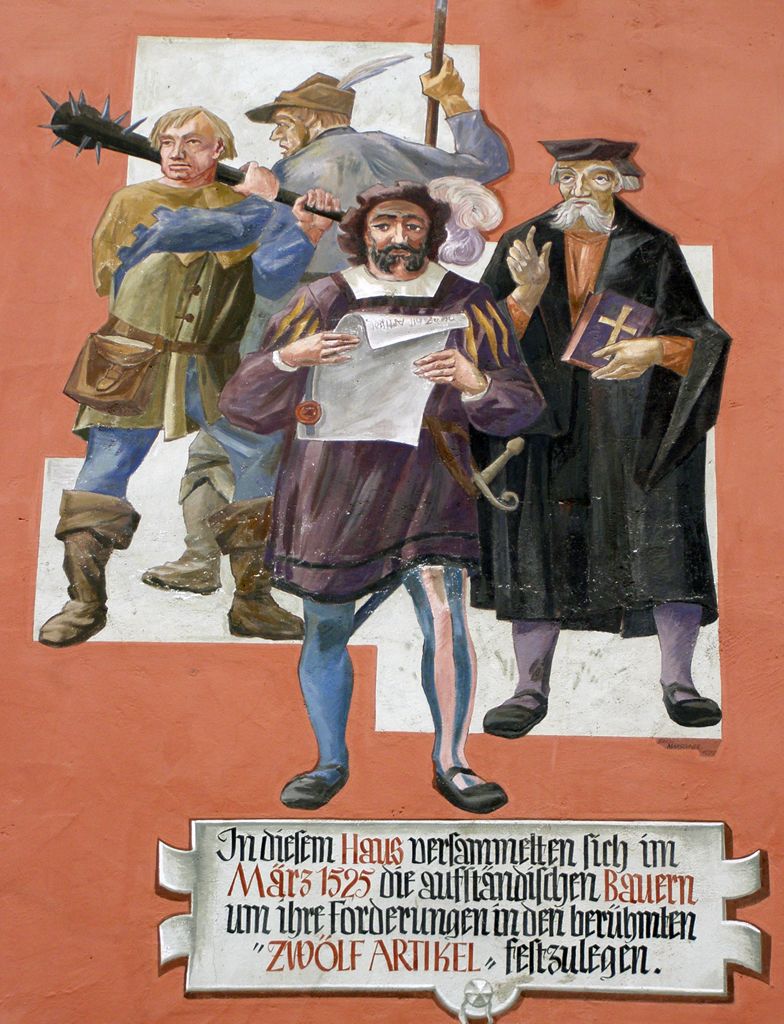

Christoph Schappeler und der Kürschnergeselle Sebastian Lotzer, die beiden Verfasser der 12 Artikel, Wandmalerei am Haus der Kramerzunft, dem Versammlungs- und Beratungsort der Aufständischen. © gemeinfrei.

Die zwölf Artikel der Memminger Bauernschaft, Druck vom 20. März 1525 © gemeinfrei.

1/2Allmende

Gemeinschaftsbesitz einer Gemeinde, der von ihr eigenständig verwaltet wurde. Eine Allmende konnte etwa eine Wiese oder ein Acker, aber auch ein Backhaus sein, das gemeinschaftlich genutzt und ebenso instand gehalten wurde. Um 1500 versuchte die Herrschaft in den Allmendebesitz, ein Zeichen der gewachsenen Selbstverwaltung der Gemeinden, einzugreifen. Eine Forderung der Aufständischen in den 12 Artikel richtete sich gegen diese Eingriffe und forderte von der Herrschaft eine Rückgabe des bereits angeeigneten Allmendebesitzes.

Amtmann

Beamter der Herrschaft, meist eine Bezeichnung für die Vögte der einzelnen Ämter. Das Vogtamt war einem kleinen Kreis von Niederadeligen, vor allem aber der bürgerlichen Eliten vorbehalten, die untereinander Heiratsbeziehungen unterhielten. Sie verwalteten als "Vermittler von Herrschaft" das Amt, setzten etwa Ordnungen durch, hielten Gerichtstage ab und zogen Steuern ein. Im Bauernkrieg waren Vögte oftmals Anfeindungen und Drohungen ausgesetzt. Ihre qua Amt vermittelnde Position sorgte dafür, dass sie in Krisensituation oftmals zwischen die Fronten gerieten.

Bauernkanzlei

Das Verwaltungszentrum der württembergischen Aufständischen. Hier liefen die Fäden des Aufstandes zusammen: Briefe, Ordnungen und Anweisungen wurden angefertigt und eingehende Schreiben und Quittungen bearbeitet. Mit der produzierten Schriftlichkeit unterstrichen die Aufständischen ihren Herrschaftsanspruch. Eigene Siegel sollten ihrem Handeln zusätzliche Rechtmäßigkeit verleihen. Nach der Einnahme Stuttgarts Ende April wurde der Stuttgarter Rat und Maler Jörg Ratgeb zum Kanzler ernannt. Ein Teil der Bauernkanzlei ist noch heute erhalten, da die Aufständischen eine Truhe mit zahlreichen Schreiben vor der Böblinger Schlacht zurückließen.

Demonstrationszug

Der Protestmarsch der württembergischen Aufständischen durch das Herzogtum, in dessen Verlauf sie fast das ganze Land unter ihre Kontrolle brachten. Nach ihrem Zusammenschluss am 16. April auf dem Wunnenstein bei Großbottwar endete der Zug am 12. Mai vor Böblingen mit mindestens 10.000 Aufständischen. Eine wichtige Station des von akustischen und symbolischen Protestzeichen begleiteten Zuges bildete die Einnahme Stuttgarts am 25. April, dem Sitz der Regierung. Der Demonstrationszug war keinesfalls geschlossen. Vom Hauptzug aus lösten sich laufend Gruppen und stießen neue hinzu.

Dietrich Späth

Ehemaliger Vertrauter Herzog Ulrichs von

Württemberg, der als Fluchthelfer von dessen Ehefrau Sabine zum Erzfeind des Herzogs avancierte. Der Niederadelige und Obervogt von Urach gehörte zum Kern der Ulrichopposition. Im Vorfeld und während des Aufstandes zeigten Unterstützer des Herzogs ihre Loyalität zu ihrem vertriebenen Landesherrn, indem sie ihre Abneigung gegen Späth öffentlich äußerten − meist in Form von Beleidigungen oder etwa Morddrohungen. Mit der Rückkehr Herzog Ulrichs im Jahr 1534 verließ Späth das Herzogtum.

Dietrich Späth wurde zum Fluchthelfer von Ulrichs Frau Sabina, die 1514 vor ihrem Ehemann zu ihren Brüdern nach Bayern floh. Dietrich Spät wurde damit vom Vertrauten des Herzogs zu seinem Erzfeind, Kohlezeichnung um 1530, dem Meister von Meßkirch zugeschrieben, aus dem Bestand der Albertina in Wien, Kupferstichkabinett. © gemeinfrei.

Das Wappen der niederadligen Familie Speth von Zwiefalten, Scheiblersches Wappenbuch, älterer Teil, zwischen 1450 und 1480. © Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Icon. 312 c, gemeinfrei.

1/2Empörerordnung

Von Herzog Ulrich von Württemberg im Tübinger Vertrag 1514 verabschiedete Ordnung, die Widerstand gegen die Herrschaft sanktionierte. Die Empörerordnung bildete die Grundlage für die strafrechtliche Verfolgung der Empörer im Aufstand des Armen Konrads − eine Unruhe, die sich damals gegen die Einführung einer herzoglichen Verbrauchssteuer richtete. Die österreichische Regierung konnte auf die Empörerordnung im Bauernkrieg zurückgreifen.

Frauen im Bauernkrieg

sind in den Quellen viel weniger sichtbar als Männer. Dies liegt auch daran, dass sie sich in der Regel nicht aktiv dem Aufstand anschlossen und mit dem Haufen zogen. In Strafdokumenten, die eine solche Beteiligung am Aufstand sanktionierten, treten sie so seltener in Erscheinung. Dabei waren Frauen im Aufstand durchaus aktiv. Ihre Form des Protestes war oftmals eine andere. Als Botinnen und Anstifterinnen waren sie für die Herrschaft ebenso gefährlich. Es ist zu vermuten, dass Frauen im Bauernkrieg ganz bewusst die Position des "schwachen Geschlechtes" nutzten, da für sie eine mildere Bestrafung vorgesehen war. Besonders betroffen waren Frauen und Kinder nach dem Aufstand, wenn sich Familienväter im Aufstand beteiligten, starben, flohen oder verhaftet wurden. Allerdings schildern nahezu keine Quellen ihre Lage.

Geheimschrift

Zur Zeit des Bauernkrieges ein verschlüsselter Code aus Zahlen, der von der Herrschaft in manchen Aufstandsgebieten verwendet wurde, um wichtige Informationen vor den Aufständischen zu verbergen. Die Verwendung von Geheimschriften zeigt, dass man den Aufständischen sehr wohl zutraute, Briefe zu lesen und so entscheidende Schritte über das Vorgehen der Herrschaft abfangen zu können. Von Regierungsmitglied Rudolf von Ehingen sind drei Briefe erhalten, in denen einzelne Passagen mit einer Zahlenkombination verschlüsselt waren. Auch in Salzburg verwendete der Erzbischof im Bauernkrieg einen ähnlich verschlüsselten Code.

Gemeiner Mann

Zeitgenössische Bezeichnung derjenigen, die keine oder wenig politische Mitsprache besaßen.

Georg III., Truchsess von Waldburg

Heerführer in Diensten des Schwäbischen Bundes. Seinen Beinamen "Bauernjörg" erhielt der Adelige durch die Niederschlagung der Bauernaufstände in mehreren Schlachten. Von Waldburg wurde nach seinem Sieg über die Bauern vom Kaiser als Dank für seine Verdienste das Amt des Erbtruchessen verliehen. Waldburg selbst profitierte wesentlich von erhobenen Strafgeldern und Entschädigungsleistungen. wird im Vorgehen gegen die Aufständischen Unnachgiebigkeit und Brutalität nachgesagt. Nach dem Aufstand übernahm er das Amt des österreichischen Statthalters in Württemberg und vertrat damit Erzherzog Ferdinand von Österreich als neuen Landesherrn. Sein Grabmal befindet sich in der Stiftskirche Bad Waldsee.

Gewalt

Das lange vorherrschende Bild der Aufständischen als "gewaltbereit" wurde stark von den Berichten der "Sieger" geprägt. Jenseits der blutigen Schlachten verliefen die Aufstände allerdings weitaus friedlicher. Verhaltensmaßregeln sollten in Württemberg willkürliche Gewalt verhindern. Die "Plünderung" eines Klosters bedeutete oftmals lediglich das Beschaffen von Vorräten. Selten richtete sich Gewalt gegen Personen, öfter gegen deren Besitz. Gezielte Zerstörung, wie etwa das Niederbrennen der Burg Teck, wurde häufig von einer gewaltbereiten, aber durchsetzungsstarken Minderheit getragen. Als Druckmittel wurde die Androhung von Gewalt allerdings ganz gezielt genutzt, um Städte und Dörfer zum Anschluss an die gemeinsame Sache zu bringen.

Herzogtum Württemberg

Das größte geschlossene Herrschaftsgebiet im deutschen Südwesten. Im Jahr 1495 zum Herzogtum erhoben, entstand eine Verwaltung, die die Grundlage bildete, um das Land und seine Untertanen zu beherrschen. Dazu war die Herrschaft in über 50 Verwaltungsbezirke, sogenannte Ämter, eingeteilt. Kern der Verwaltungseinheiten bildete − wie etwa Böblingen − eine Amtsstadt, dem Sitz des Vogtes, dem Vertreter der Herrschaft vor Ort.

Das Wappen des ersten Herzogs von Württemberg, Eberhard im Bart. Die Landesherrschaft wurde 1495 von der Grafschaft zum Herzogtum erhoben. © gemeinfrei.

1/1Kommunikation

Die Kommunikation unter den Aufständischen funktionierte auf dieselbe Weise wie bei der Regierung − durch ein Netzwerk an Boten. Neben mündlichen Botschaften nutzte man Briefe zum Austausch innerhalb des Bauernhaufens und gegenüber Dritten. Anfang Mai etwa schrieben die Württemberger an benachbarte Bauernhaufen im Hegau, Bodensee und Schwarzwald und baten um Unterstützung.

Die Aufständischen nutzen zur Verbreitung von Nachrichten neben Briefen, die von Boten überbracht wurden, ebenfalls den Buchdruck. © Deutsches Bauernkriegsmuseum Böblingen.

1/1Landesaufgebot

Truppen zur Verteidigung des Landes. Jedes Amt musste eine bestimmte Anzahl an bewaffneten Untertanen stellen. Die Vögte waren für deren Einberufung zuständig. Der Landesherr konnte das Landesaufgebot zwar einfordern, seine Bewilligung erfolgte allerdings durch den Landtag und die dortigen Vertreter der Stände, die es finanzierten. Um diese Finanzierung entstanden immer wieder Konflikte. Im Bauernkrieg zeigten sich innerhalb des Aufgebotes große Loyalitätsprobleme. Die Regierung entließ es daher vorsorglich.

Landschaft

Politische Vertretung der Städte und Ämter im Herzogtum. Am Vorabend des Bauernkrieges war die Landschaft zum alleinigen Sprachrohr der Ehrbarkeit, der Führungselite der großen Städte geworden. Dörfern und kleinen Städten blieb lediglich das Recht der Zustimmung. Matern Feuerbacher, der württembergische Bauernhauptmann und früher selbst Landtagsabgeordneter, gehörte damit zu dieser Gruppe, die in der Praxis nahezu keine politische Mitsprache besaßen. Die württembergischen Aufständischen nannten sich selbst die "Gemeine Landschaft Württemberg" und sahen sich als neue politische Vertretung des Landes. Sie setzten sich somit in die Tradition bereits bestehender politischer Strukturen.

Landtag

Politische Vertretung des Landes, die sich aus den Vertretern der drei Landstände − dem Adel, der Geistlichkeit und der → Landschaft, der Vertretung der Städte und Ämter, − zusammensetzt. Anfang des 14. Jahrhunderts erstmals erwähnt, stellte der Landtag eine politische Einflussmöglichkeit für seine Vertreter dar. Die Verpflichtungen gegenüber dem Land waren allerdings ungleich verteilt. zur finanziellen Unterstützung des Landes waren allerdings ungleich verteilt. Während sich der Adel verweigerte und auch die Geistlichkeit kaum zur Linderung der Steuerlast beitrug, wurde diese Großteils von der Landschaft getragen.

Leibeigenschaft

Rechtliche und persönliche Abhängigkeit der ländlichen Gesellschaft von einem Grundherrn, der über seine Leibeigenen faktisch wie Besitz verfügen konnte. Die Leibeigenschaft wurde über die Mutter vererbt und bedeutete starke Einschränkungen für den Leibeigenen: Neben dem Leisten von Frondiensten (Arbeitsdiensten), Zinsen und Todfallabgaben − eine Art Erbschaftssteuer − waren dies Ortsgebundenheit und Heiratsbeschränkungen. Im Südwesten waren die Untertanen in der Regel unfrei. Die 12 Artikel forderten nicht nur eine Reduzierung der ansteigenden Frondienste, sowie eine Abschaffung der Todfallabgabe, sondern stellten auch die Leibeigenschaft grundsätzlich in Frage. Sie forderten eine Abschaffung der Unfreiheit, da sie sich nicht mit der Bibel − ihrer Richtschnur − begründen ließe.

Leibeigene leisten Abgaben an ihren Herren, Holzschnitt um 1479. © gemeinfrei.

1/1Lesen und Schreiben

war um 1500 einer exklusiven Gruppe vorbehalten und in der ländlichen Gesellschaft wenig verbreitet. Die Annahme allerdings, dass Bauern allgemein nicht lesen und schreiben konnten, ist falsch. Bereits vor dem Ausbau des Schulsystems im Zuge der Reformation ab der Mitte des 16. Jahrhunderts waren sogenannte Deutsche Schulen, zur Grundbildung auch in kleineren Städten, teilweise sogar im ländlichen Raum verbreitet. Über diese frühen Schulen ist allerdings wenig bekannt. Dort wurden elementare Grundkenntnisse vermittelt, die etwa Kinder größerer Hofbesitzer oder Handwerkern zur späteren Verwaltung benötigten. Diese Fähigkeiten nutzten die Aufständischen später ganz gezielt im Bauernkrieg.

Martin Luther

Reformator, ehemaliger Augustinermönch. Seine Schrift "Von der Freiheit eines Christenmenschen" wurde von den Aufständischen als Legitimation für ihr weltliches Streben nach Freiheit aufgegriffen und als Argument ihres Widerstandes genutzt. Luther allerdings forderte die Freiheit des Glaubens, nicht aber des Lebens. Die Herrschaftsordnung war für ihn gottgegeben. Während Luther mit seiner "Ermahnung zum Frieden" zunächst eine vermittelnde Position im Aufstand einnahm, positionierte er sich nach der Weinsberger Bluttat eindeutig. Er veröffentlichte die Flugschrift "Nieder mit den mörderischen Rotten der Bauern". Aufgrund seines "Verrats" an den Bauern wurde er von seinen Gegner "Fürstenknecht" genannt. Luther ist allerdings nicht der einzige Reformator, der die Inanspruchnahme des Evangeliums durch die Aufständischen kritisierte.

Martin Luther (1529), St. Anna in Augsburg, Lukas Cranach d. Ä. © gemeinfrei.

1/1Organisationsstrukturen

Die Organisation der Aufständischen orientierte sich an der militärischen Struktur der Landsknechtsheere. Der sogenannte Bauernhaufen bestand aus mehreren Abteilungen, den Fähnlein, die meist aus den einzelnen Ämtern des Herzogtums heraus entstanden. Bauernräte und Hauptleute bildeten die Entscheidungsträger der Gemeinschaft. Sie wurden von ihr gewählt. Zahlreiche weitere Ämter wie etwa Beutemeister, Schatzmeister oder Schreiber vervollständigten die Verwaltung der Aufständischen.

Protest

war im 16. Jahrhundert grundsätzlich verboten und in vielen Formen verbreitet. Eine Teilnahme im Bauernkrieg war in "Wort" und "Tat" möglich. Lieder, anstiftende Reden oder Gerüchte waren für die Regierung nicht weniger gefährlich als ein aktiver Anschluss an den Bauernhaufen. Typische Beleidigungen oder provozierende Gesten etwa richteten sich oft gegen die Vertreter der Herrschaft vor Ort. Diese stellten Projektionsflächen für den Ärger der Aufständischen dar.

Reformation

Von Martin Luther angestoßene Erneuerung der Kirche. Sie forderte die Abschaffung kirchlicher Strukturen − wie etwa deren Würdenträgern (Papst und Bischöfe) − und Praktiken wie den Ablasshandel (Erkaufen des Seelenheils). Stattdessen stellte Luther die Bibel in deutscher Sprache als Regelwerk in den Mittelpunkt des Glaubens. Die Reformation führte letztlich zur Abspaltung der protestantischen von der katholischen Kirche. Ihre Kirchenkritik und neuen Perspektiven machten die Reformation zu einer Antriebsfeder des Bauernkrieges. Die Bibel, das "göttliche Wort", wurde zur Richtschnur der Aufständischen. Die Neue Lehre verbreitete sich in Württemberg seit dem Jahr 1519. Für die Regierung in Württemberg bedeutete das reformatorische Gedankengut Widerstand. Es stand daher wie im gesamten Reich unter Strafe.

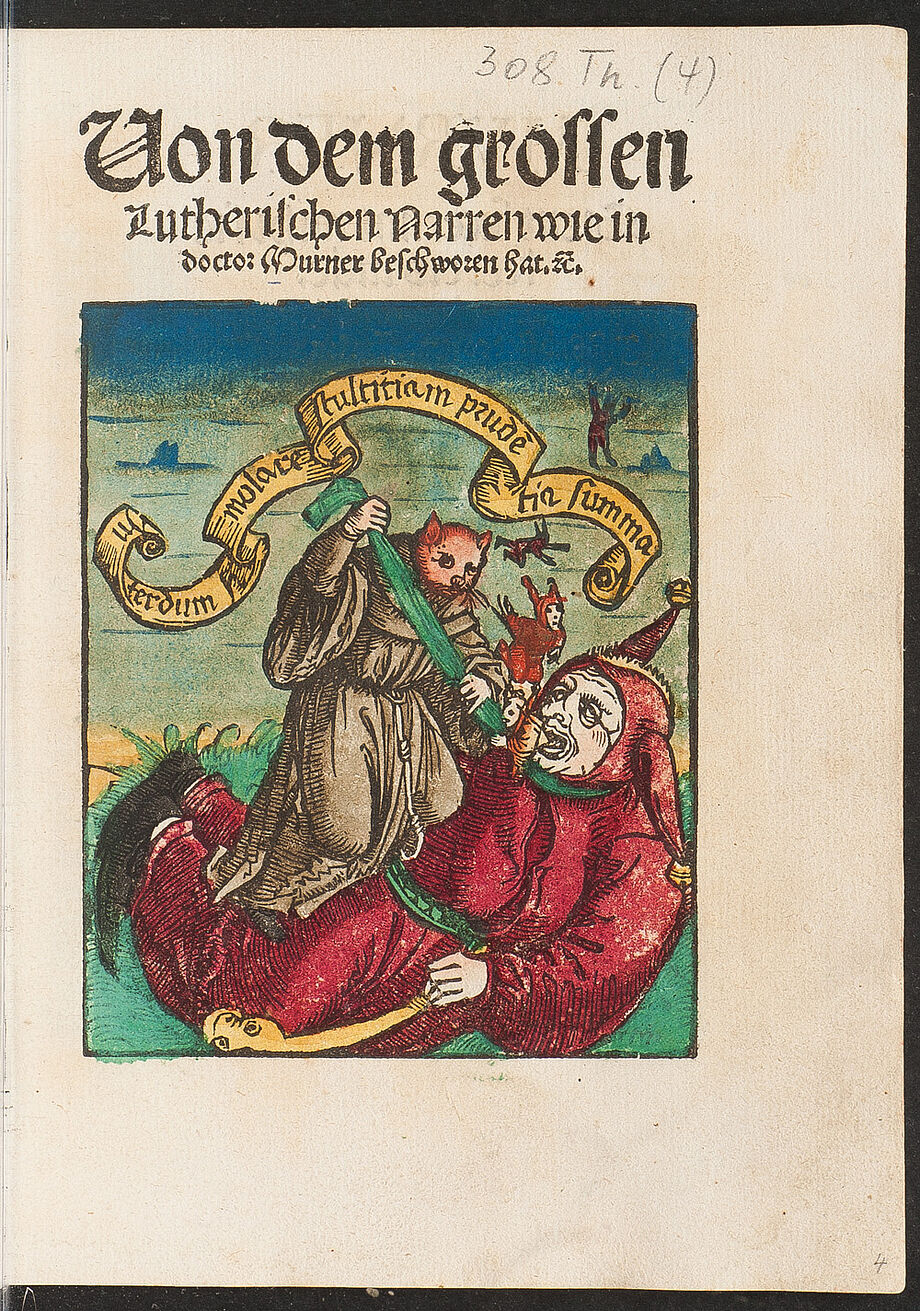

Polemische pro- und antireformatorische Schriften verbreiten sich und wirken stark auf die Meinung der Menschen. Hier die gegenreformatorische Schrift Thomas Murners, "Von dem grossen Lutherischen Narren wie in doctor Murner beschworen hat […], Straßburg: Johann Grüninger, 1521,© gemeinfrei.

1/1Schwäbischer Bund

Ein militärischer Zusammenschluss von Adel und Reichsstädten zur Sicherung des "Landfriedens". Im Jahr 1488 von Kaiser Friedrich III. gegründet, sollte der Bund Fehde und willkürliche Rechtshandlungen verhindern. Wurde ein Bundesmitglied bedroht, reagierten die Bundesgenossen. Im Bauernkrieg wurde der Bund unter seinem Hauptmann Georg Truchsess von Waldburg zur Waffe gegen die Aufständischen. Diese waren durch ihren Protest zu Landfriedensbrechern geworden. Durch die Siege der Bundestruppen gegen die Aufständischen in Mittel- und Süddeutschland wurde die alte Ordnung wiederhergestellt.

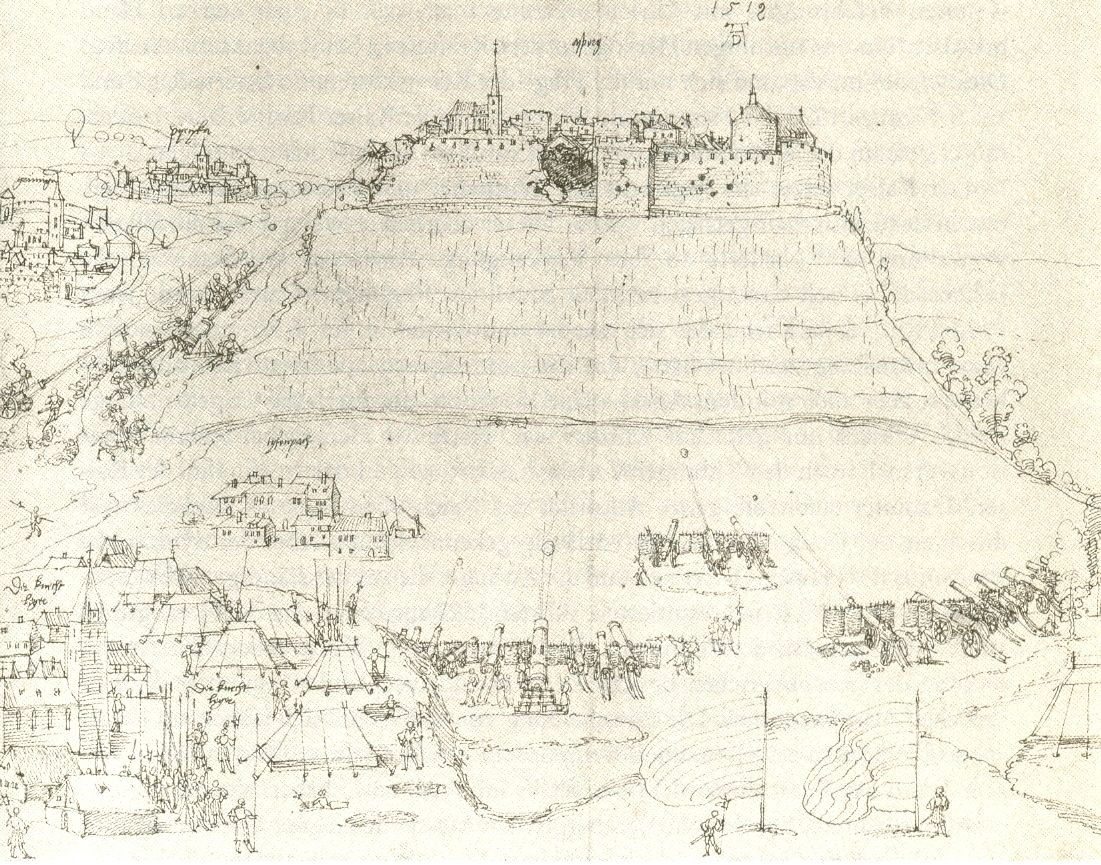

Der Schwäbische Bund belagerte bereits 1519 im Zuge seines Kriegszuges gegen den Landfriedensbrecher Herzog Ulrich von Württemberg den Hohenasperg, Zeichnung von Albrecht Dürer. © gemeinfrei.

1/1Statthalterregierung

Ein wechselnder Kreis von Adeligen, der unter dem Statthalter das während des Bauernkrieges unter österreichischer Herrschaft stehende Württemberg verwaltete. 1520 kauften die Habsburger das Herzogtum nach der Vertreibung des Herzogs vom Schwäbischen Bund. Bis 1534 war es Teil des riesigen habsburgischen Herrschaftsgebietes. Erzherzog Ferdinand von Österreich, der Bruder des Kaisers, wurde neuer Herzog Württembergs. Nachdem bis 1525 Wilhelm von Waldburg-Trauchburg als Statthalter amtierte, folgte ihm nach dem Aufstand sein Vetter Georg nach, der nicht nur in Württemberg als Hauptmann des Schwäbischen Bundes den Aufstand niedergeschlagen hatte. Während des Aufstandes schränkte die Abhängigkeit von Anweisungen aus Innsbruck das Handeln der Regierung ein. Sie floh vor den Aufständischen von Stuttgart nach Tübingen.

Ferdinand I., Erzherzog von Österreich wird nach dem Kauf des Herzogtums durch die Habsburger neuer Herzog von Württemberg. Ihn vertritt ein Statthalter und eine ihm zur Seite gestellte Regierung, Ferdinand als junger Erzherzog, Porträtgemälde von Hans Maler zu Schwaz. © gemeinfrei.

1/1Strafverfolgung

Besonders hart griff der Schwäbische Bund unmittelbar nach der Schlacht durch. Eine besondere Schuld sah man bei den Beteiligten der Weinsberger Bluttat und Anführern der Unruhe. Sie wurden oftmals unmittelbar nach der Niederlage – teils in Schnellverfahren, teils ad hoc – hingerichtet. Besondere Gruppen wie Geistliche, die aufgrund ihres Berufsbildes als "Anstifter" galten, waren ebenfalls von einer harten Strafverfolgung betroffen. Die große Mehrheit der Aufständischen kam allerdings mit dem Leben davon und wurde nach ihrer Verhaftung gegen Urfehde wieder freigelassen. Durch die Flucht außer Landes und eine spätere Rückkehr erhofften sich viele Aufständische eine mildere Strafe. Oft waren Kontakte und Beziehungen entscheidend für das Strafmaß. Neben einer Sanktionierung des Einzelnen wurden über ganze Dörfer und Städte Kollektivstrafen verhängt − sie mussten Strafgelder leisten.

Symbole

Eigene, auf Fahnen abgebildete Symbole wurden im Bauernkrieg zu ganz bildlichen Zeichen des Protests. Zum Symbol schlechthin wurde der sogenannte Bundschuh − der einfache Arbeitsschuh des "Gemeinen Mannes". Im 20. Jahrhundert wird er als Protestsymbol "wiederentdeckt". Daneben fanden Wörter wie "Freyheit" oder biblische Bezüge als Zeichen des geforderten "Göttliches Rechtes" Verwendung. Regional waren verschiedene Protestzeichen verbreitet: in Württemberg etwa die Hirschstangen als Zeichen des Landes, im Hegau eine Waage der Gerechtigkeit und in Thüringen eine Regenbogenfahne.

Bsp.: Waage (Hilzingen/Hegau), Württemberg (Hirschstangen), Regenbogen (Thüringen)Thomas Müntzer

war Theologe und reformatorischer Prediger, der sich als Prophet und Knecht Gottes verstand. Die Bauern sah er als Werkzeug Gottes zur Wiederherstellung der christlichen Ordnung und betrachtete Gewalt als notfalls akzeptables Mittel für diesen Zweck. Als charismatischer Prediger utopischer Heilsvorstellungen zog er mit den thüringischen Aufständischen nach Frankenhausen in die Schlacht. Nachdem die Aufständischen in der Schlacht unterlagen, wurde Müntzer gefangen genommen und nach Befragung unter Folter vor den Toren der Stadt Mühlhausen hingerichtet.

Wichtige Wirkungsstätten Thomas Müntzers, Briefmarkenblock der DDR zum 500. Geburtstag (1989). © gemeinfrei.

1/1Ulrichloyalität

Parteinahme für den im Jahr 1519 vertriebenen Herzog. Neben der Reformation und einem Aufstand des → Gemeinen Mannes war eine Rückkehr des Herzogs und dessen Unterstützung durch die Untertanen ein allgegenwärtiges Bedrohungsszenario für die österreichische Regierung im Herzogtum. Eine Parteinahme für den Landesherrn schwächte die Regierung bereits vor dem Bauernkrieg und konnte vielfältig sein: Von unterstützenden Reden, Botendiensten, dem verteilen verbotener Loyalitätszeichen, bis hin zu einer aktiven Unterstützung, indem man außer Landes zum Herzog zog und ihn militärisch unterstützte. Von dort − auf der Festung Hohentwiel − plante der Herzog seine Rückkehr: zwei Mal, 1519 und 1525, versuchte Ulrich vergeblich zurückzukehren. Im Bauernkrieg fordern einige Aufständische neben den → 12 Artikeln eine Rückkehr des Herzogs - in den Augen der Befürworter kein Widerspruch. Sie erhofften sich vom Herzog als positive Projektionsfläche Unterstützung in den eigenen Anliegen und zeigten sich mit einer Loyalität zu ihm als gute Württemberger. Nach ihrem Verständnis war das Land untrennbar mit der Dynastie verbunden: eine Einheit, die durch Ulrichs umstrittene Vertreibung zerbrochen war und nun wiederhergestellt werden musste. Ulrich selbst versuchte vergeblich den Bauernkrieg für seine Rückkehr zu nutzen. Als "Bauer Utz" trat er in die Bruderschaft der Hegauer Bauern ein.

Urfehde

Die häufigste Form der Strafverfolgung im Bauernkrieg. Die Urkunde galt als "Zufriedenheitseid", des aus dem Gefängnis Entlassenen. In der "Ich-Form" verfasst, gestand der Beschuldigte dort seine Vergehen, erkannte seine Haft als rechtmäßig an, akzeptierte seine ihm auferlegte Strafe und schwor, sich künftig an geltendes Recht zu halten. Die Urfehde verband mehrere Vorteile für die Herrschaft: eine Entlastung der Gefängnisse und Verwaltung sowie eine schnelle Wiederaufnahme der Agrarwirtschaft. Die meist als Geldzahlung verhängten Strafen halfen zudem, die Kriegskosten des Schwäbischen Bundes zu begleichen. Die Urfehden erlauben durch die "Brille" der Herrschaft einen Blick auf die "Menschen hinter dem Aufstand", deren soziale Herkunft, deren Protestformen, teilweise auch deren Beweggründe. Die Quellengattung liefert somit einen wichtigen Beitrag zur Protest- und Sozialgeschichte der Frühen Neuzeit.

Verhandlungen

zwischen der Herrschaft und den Aufständischen waren meist nicht ergebnisorientiert. Die Obrigkeit war nicht bereit, auf die Forderungen der Aufständischen − auch nicht in Teilen − einzugehen. Vielmehr spielte sie bis zur Ankunft des Schwäbischen Bundes auf Zeit; Gespräche hatten den Charakter von Scheinverhandlungen. Amtsträger, die vor Ort mit den Aufständischen verhandelten, konnten durch ihre vermeintliche Nähe zu diesen für die Regierung zu Verrätern werden. Eine Gruppe um den württembergischen Bauernführer Matern Feuerbacher trat angesichts des heranziehenden Bundes in Verhandlungen mit diesem. Eine kompromisslose Minderheit stellte sich allerdings gegen diese Verhandlungsversuche und erreichte die Absetzung Feuerbachers.

Weinsberger Bluttat

oder Blutsonntag ist eine Bezeichnung der Einnahme Weinsbergs durch die Aufständischen aus dem Neckartal und Odenwald unter der Führung Jäckelin Rohrbachs am Ostersonntag, den 16. April 1525. Seinen Namen erhielt das Ereignis durch die öffentliche Hinrichtung zahlreicher Adeliger in einem "Spießrutenlauf", darunter Graf Ludwig von Helfenstein, ein Schwiegersohn des verstorbenen Kaisers. Die Tat führte als "Fanal" der Herrschaft die Zerbrechlichkeit ihrer Ordnung vor Augen und prägte die Darstellung der Aufständischen als "plündernde und mordende Haufen". Die Gewalttat stellte allerdings eine Ausnahme dar und war unter den Aufständischen selbst höchst umstritten. Nach der Tat distanzierten sich etliche Aufständische von ihrem Anführer Rohrbach.

Gräfin Helfenstein bittet Jäcklein Rohrbach um Gnade für ihren Mann. Im Hintergrund hat das Spießrutenlaufen bereits begonnen. Kupferstich von Matthäus Merian d. Ä., © gemeinfrei.

1/1

Der

Aufstand

in

Person!

Aufstand

in

Person!